Шагаем в новый год

Очередной год пролетел совсем незаметно. И вот он — новый 2025-й, полный надежд и планов. Они сбудутся, безусловно, сбудутся, главное…

Городок Сердоболь (ныне Сортавала) в разные времена посещали знаменитейшие люди России и Eвропы. В 18-м веке в Сердоболе был русский академик Николай Озерецковский, а в 19-м — французский писатель Александр Дюма. Но мало кто знает, что в Сердоболе гостил и профессор Яков Грот.

Яков Карлович Грот (1812-1893) -российский филолог, лингвист, с 1841 года — профессор Императорского Александровского (Гельсингфорсского) университета, автор ряда трудов по истории русской словесности, изучал историю шведской и финской литературы.

Профессор Грот побывал в Сердоболе дважды: в 1845 и 1846 годах. Он путешествовал по российским дорогам от Кексгольма через Сердоболь на запад Великого княжества Финляндского. По итогам своих странствий Яков Грот в 1847 году издал книгу: «Переезды по Финляндии от Ладожского озера до реки Торнео».

В своей книге Грот пишет: «Сердоболь, 26-го мая (1846 года). Дорога между Кексгольмом и Сердоболем гористая и, местами подходя к извилистым, скалистым заливам северного берега Ладожского озера, представляет красивые виды. По этой дороге замечательно огромное имение Кроноборг (фин. Kurkijoki), занимающее полтора кирхшпиля и принадлежащее роду графов Воронцовых. Хозяин станции того же имени, который содержит её уже лет 50 и знает по-русски, сказывал мне, что имение это ныне покупает граф Кушелев-Безбородко.

Сердоболь лежит на полуострове; с большой дороги ведёт к нему мост. Название города, по-фински Sortawala, объясняется различно. Забавно предание, будто на одной из окрестных скал когда-то найдена вырезанная монахами надпись: чорта валяй, которую финны произнесли по-своему: Сортавала. (Мимоходом стоит упомянуть, что в некоторых старинных актах, писанных на русском языке, говорится о Сордабольшем или Михальском погосте). Берег Ладожского озера против острова Коневца образует длинный, узкий залив, служащий пристанищем для плавающих туда и обратно. Этот залив (по-фински Sorttalaks русские называют Чёртовой Лахтой. (О происхождении этого названия есть предание, рассказанное Озерецковским на стр. 53-54. Lahti, по-фински, значит губа. Что касается до названия Sortta, Sordavala, то оно едва ли не происходит от финского причастия Sortava — разсекающий: действительно губа, о которой речь идёт, глубоко вдаётся в твёрдую землю. Такой же залив и при Сердоболе. — Окончание la (в Sordavala) означает понятие места.

Сердоболь основан, вероятно, вскоре после Столбовского мира и производил в 17-ом столетии значительную торговлю со Швецией. Во время войны с Карлом XII он был разрушен и после уже не достигал прежней степени важности. Однако же он и теперь составляет складочное место товаров для всей верхней Карелии и ведёт обширный торг с Петербургом, откуда привозится сюда особенно большое количество муки.

(За провоз чрез Ладожское озеро набавляется на куль по 50 копеек медью). Ярмарка, в старину бывавшая и на Валаамском острове, ныне проводится только в Сердоболе. (Это продолжалось до 1793 г. Описание Валаамской ярмарки, см. Озерецковский стр. 63). Жителей в этом городе считается на лицо не более 450 человек, хотя записано в нём до 700. (606 показано у Озерецковского, стр. 81). К приходу здешней Русской церкви принадлежит около восьми сот человек; большая часть этого числа состоит из финнов окрестных селений.

Так как Сердоболь лежит довольно близко к восточной границе Финляндии, то русский язык здесь более известен, нежели в Кексгольме; однако же, прислуга в обоих городах говорит почти исключительно по-карельски (это какая-то смесь русских слов с финскими). На квартире русского купца, где я приставал (столовался) в Кексгольме, был мальчик — финн, знавший и по-русски. Счёт, который он подал мне, стоило бы напечатать. В заглавии дана мне была совершенно новая фамилия, составленная из шведского названия чина моего: Г-ну Стасорену. Внизу страницы было особое заглавие: Тенчику. На это загадочное слово потребовал я объяснения, и узнал, что речь идёт о денщике, т.е. о моём кучере, о котором далее с особенною вежливостью сказано было: три расъ кушали.

Сердобольская станция отличается порядком и опрятностью. Eё содержит более 20 лет русский человек, теперь уже седой старичок. Остановившись в доме пастора, я, однако же, заходил и на станцию, где в прошлом году старик угощал меня тайменем, рыбой, привозимой сюда из Остроботнии, доставляемой и в Петербург. Теперь он стоял в халате перед лестницей и украшал её молодыми берёзками: это было накануне нашего Троицына дня (в Финляндии этот день тогда уже был отпразднован по новому стилю).

Время не позволило мне посетить Валаамский монастырь, славный древностью и живописным местоположением…»

Грот периодически как бы отсылает читателя к книге Озерецков-ского. Академик Николай Озерецковский побывал в Сердоболе в 1785 году, но он путешествовал по Ладожскому озеру на парусной сойме. В 1792 году в Санкт-Петербурге при Императорской Академии наук была издана книга с заголовком: «Путешествие по озёрам Ладожскому и Онежскому, Надворного советника, Императорской Академии наук академика, Императорского шляхетного Сухопутного кадетского корпуса профессора в российском слове, медицины доктора, Императорской Российской академии, С.П.Б. Вольного экономического общества и Бернского в Швейцарии члена, Николая Озерецковского». Но об Озерецковском в следующий раз…

А профессор Грот о гостеприимстве в Сердоболе пишет:

«Не могу оставить Сердоболя, не упомянув о гостеприимстве почтенного пробста Фабрициуса и г-на орднингсмана Нюгрена, у которых я нашёл удовольствие дельной и непринуждённой беседы посреди благовоспитанного семейства и многих образованных гостей. Г. Нюгрен уже в зрелых летах выучился русскому языку так, что свободно говорит на нём».

Далее дорога вела Якова Грота к Нейшлоту (ныне Савонлинна), но проходила через станцию Рускеала. Грот пишет:

«Нейшлот, 29-го мая.

В 30-ти верстах к северу от Сердоболя, посреди живописной местности, находится станция Рускеала, близ которой производится ломка мрамора и устроены пильные мельницы. Эта промышленность распространила здесь между финнами некоторое знание русского языка; но вместе с тем заметны тут неутешительные признаки испорченности нравов. Дорога, ведущая отсюда во внутренность края, к Нейшлоту и к Куопио, так мало посещается, что иногда более недели ни одного имени не вносится в станционный журнал. Появление порядочного экипажа составляет для крестьян достопамятное событие, и они со всех сторон сбегаются смотреть на это диво. Случалось, что когда я на станции несколько минут оставался в общей приёмной комнате, то изо всех дверей высовывались головы, которые с глупым любопытством наблюдали малейшие мои движения. Здешние дороги уступают в исправности многим другим, от того, что бывшие неурожайные годы требуют особенного попечения о земледелии, и дорожная повинность не может быть взыскаема со всею строгостью. Станции по большой части устроены не на самой столбовой дороге, а в стороне, и иногда довольно далеко. Они вообще очень тесны и не представляют никаких удобств. За то и крестьяне здешние так неизбалованны и бескорыстны, что обыкновенно не хотят брать с проезжего денег за ночлег и кое-какие съестные припасы. Земское начальство внушает им, между прочим, вежливость, и они до такой степени послушны, что беспрестанные поклоны их на большой дороге могут иногда быть даже в тягость проезжему.

Нейшлот (по-фински Sawonlinna, а по-шведски в старину Olofsborg), маленький городок, лежащий на двух островах, соединённых мостом».

Яков Грот встречался с Лённротом, собирателем и составителем карело-финского эпоса «Калевала». Грот узнал, что изначально Лённрот просто собрал сотни разных песен, а уже потом создал из них единое произведение «Калевала», он как бы создал единый литературный парк, распланированный и высаженный из сотен разных растений, корни которых уходят в народную поэзию. За многие годы у Лённро-та накопилось более 130 тысяч песен, в том числе, от карелов, вепсов и саамов. Сам Лённрот говорил, что материала накопилось столько, что можно было бы издать семь «Калевал» и все они были бы разные, совсем разные.

Грот отдавал должное правительству Российской империи. В начале XIX века в Финляндии начался подъём национального самосознания, связанный с выходом княжества из-под шведского владычества и присоединения к России в 1809 году. Обращение к истокам финской культуры и родному языку стали, судя по всему, главными для Элиаса Лённрота. Ведь до этого все финские литераторы писали на шведском языке.

Профессор Грот о докторе Лённроте, вспоминая городок Каяна, пишет:

«Каяна, 28-го июня.

Здешний пасторский дом довольно велик и, состоя из двух этажей, принадлежит к числу главных строений в городе; но он так уже стар, что не долго продержится без значительных починок. Нижний этаж, где живёт сам пастор с семейством, замечателен тем, что в одной из комнат его, в 1819-м году, провёл несколько часов Император Александр. Просторную залу верхнего этажа занимает доктор Ленрот…

Жалею, что скромность доктора Ленрота не позволяет мне говорить совершенно свободно о нём и о трудах его. Могу, однако же, сказать, что из всех приятностей моей поездки его общество было для меня всего дороже.

Он родился 9-го апреля 1802-го года; учился сперва в Абоской школе, потом в Боргоской гимназии, где, однако же, не успел окончить курса. Прожив после того несколько времени в Тавастусе, где он продолжал учиться, сколько ему позволяли обстоятельства, он в 1820-м году записан был в студенты Абоского университета, в 1827-м году приобрёл степень магистра, а в следующем, весною, уже предпринял первое своё странствие для собирания Финских народных песен (рун). Он ходил в Карелию, возвратился оттуда осенью и напечатал четыре книжечки песен под заглавием Кантела. Из последующих его трудов по тому же предмету важнейшим было издание открытой им Финской народной эпопеи, Калевалы, которая в последнее время начала обращать на себя внимание французов и немцев…

В 1832-м году Ленрот достиг степени доктора медицины, и с тех пор занимает должность провинциального лекаря в Каяне.

Верстах в трёх от города живут в маленьком геймате престарелые его родители.

Ведя трудолюбивую, но спокойную жизнь посреди сельской простоты, родители доктора Ленрота в глубокой старости сохраняют ещё полную свежесть сил и бодрость духа. Восьмидесятилетний отец ходит пешком в город и оттуда назад».

Необходимо добавить, что летом 1846 года профессору Гроту было всего 33 года. Яков Карлович Грот, в том числе, путешествовал по маршруту императора Александра, побывавшего в Сердоболе в 1819 году. Профессор в своей книге оставил интереснейшие воспоминания современников, видевших императора на карельской и финской земле. К примеру, Грот рассказал о путешествии Александра I от станции Ниссиля до города Каяна и обратно, не забывая ссылаться на воспоминания капитана Грипенберга. Грот пишет:

«Г. Грипенберг говорит: «Сильная буря, подвергшая нас опасности во время переправы чрез озеро, возбудила в князе Волконском сомнение на счёт опасности возвратного пути, и Eго Сиятельство изволил советоваться со мною, нельзя ли из Каяны возвратиться сухим путём. Я доложил Eго Сиятельству, что сие возможно, но сопряжено со многими затруднениями, поелику большую часть дороги надобно будет идти пешком, чрез топкие болота, а другую ехать верхом, по песчаным и каменистым буграм.

Судя по собранным мною сведениям о качестве и пространстве непроходимой дороги, которую Государь изволил проехать, можно, наверное, положить, что Eго Величество на возвратном пути из Каяны прошёл пешком без малого 50 вёрст, и проехал верхом около 211/4 версты».

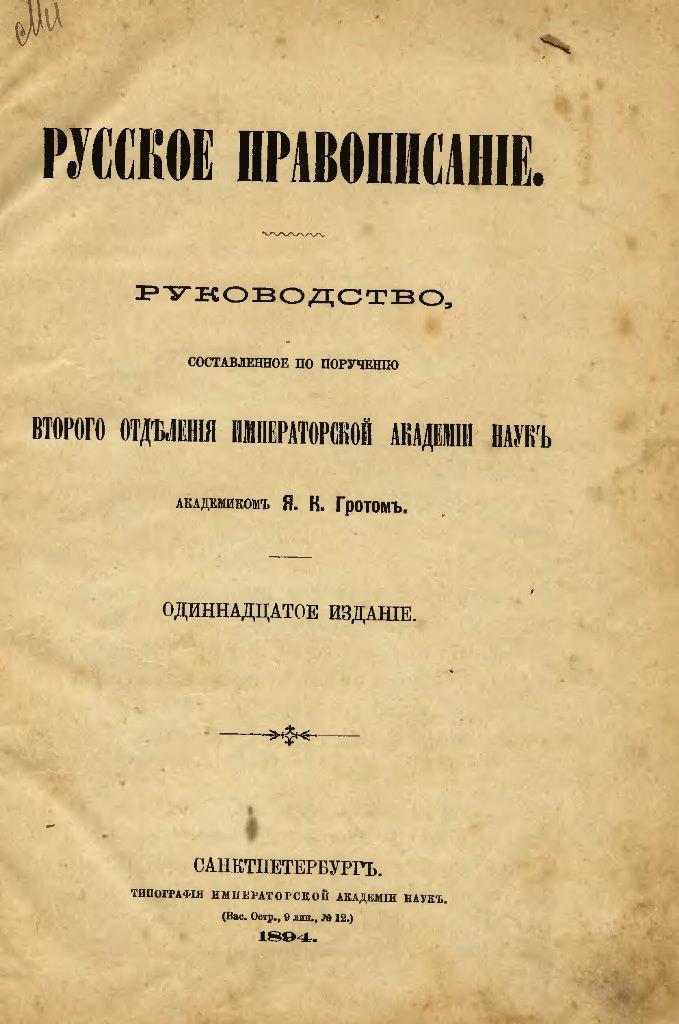

В декабре 1852 года Яков Грот был избран в члены-корреспонденты Императорской Академии наук и в начале 1853 года переехал в Санкт-Петербург. Грот занял должность преподавателя словесности в Царскосельском лицее и, одновременно, был назначен преподавателем русской словесности, немецкого языка, истории и географии к Великим князьям Николаю и Александру Александровичам. В 1858 году Грот был утверждён академиком Императорской Академии наук. (Ученик Грота Великий князь Александр Александрович в 1881 году станет императором Александром III). Яков Грот автор ряда трудов по истории русской словесности; известен своими работами в области русской орфографии; работы Грота считаются первым теоретически обоснованным сводом правил русской орфографии.

***

фото: Яков Карлович Грот.;Титульный лист книги Грота.

Очередной год пролетел совсем незаметно. И вот он — новый 2025-й, полный надежд и планов. Они сбудутся, безусловно, сбудутся, главное…

Сотрудниками УФСБ России по Республике Карелия раскрыто преступление экономической направленности при реализации проекта по глубокой модернизации производственных мощностей АО «Онежский…

19 декабря верующие Сортавальского Никольского храма торжественно отметили престольный праздник на Божественной Литургии. Eще два литургических богослужения совершились 21 и…